1. Estado, Nación, Estado de Derecho y Estado de Bienestar:

- El Estado hace referencia a una agrupación humana que habita en un territorio

común y que está asociada bajo una misma autoridad y bajo unas mismas normas que

constituyen el gobierno. De acuerdo con la forma como cada gobierno ejerce el poder, existen varias clases de

Estados:

- Estados soberanos: Son los que están capacitados para manejar sus asuntos internos y externos con plena autonomía. Así, pueden elegir su forma de gobierno y establecer sus propias leyes. Como ejemplos Colombia y a Uruguay entre otros.

- Estados semisoberanos: Son aquellos que sólo pueden ejercer su soberanía interna. No tienen soberanía externa, es decir, sus relaciones exteriores son llevadas a cabo por otros Estados. Como ejemplo Rusia: allí, cada Estado tiene su propio presidente y toma sus propias decisiones internas, pero no pueden decidir sobre las relaciones comerciales o políticas con otros Estados.

- Estados vasallos: son aquellos que no están en capacidad de ejercer soberanía interna ni externa. No gozan de libertad y permanecen unidos a otros Estados. Como ejemplos citar a las Islas Bermudas que dependen de Francia.

- Entendemos por Nación al: “Conjunto de personas de un

mismo origen, que generalmente hablan un mismo idioma, tienen una tradición común y que

está regido por el mismo Gobierno”

Los dos conceptos anteriormente descritos, suelen utilizarse indistintamente siendo elementos diferenciados que guardan una estrecha relación entre sí. Son conceptos diferentes, a modo de aclaración: podemos decir que un Estado puede contener a varias naciones,

como por ejemplo el Estado suizo, conformado por alemanes, franceses e italianos, y

que incluso algunas naciones carecen de territorio propio como sucede con los

Kurdos, que están repartidos entre Turquía, Irán, Irak y Siria.

El Estado de Derecho es la forma política de organización de la vida social por la

que las autoridades que lo gobiernan están limitadas estrictamente por un marco jurídico

supremo que aceptan y al que se someten en sus formas y contenidos. Por lo tanto, toda

decisión de sus órganos de gobierno ha de estar sujeta a procedimientos regulados por ley

y guiados por absoluto respeto a los derechos fundamentales.

El Estado de Derecho se sustenta sobre cuatro pilares básicos:

1) El respeto al ordenamiento jurídico por parte de todos los estamentos del Estado.

2) La existencia de una garantía en el respeto a los derechos y libertades fundamentales de

todo individuo. Cuando estos derechos y libertades quedan recogidos en la Ley, el Estado

de Derecho pasa a garantizarlos automáticamente.

3) La actuación del cuerpo político del Estado queda limitada por la Ley. Tanto los

componentes del Gobierno de la nación, como los funcionarios que componen la

administración pública estarán sujetos al ordenamiento jurídico.

4) La separación de los tres poderes fundamentales del Estado: legislativo, ejecutivo y

judicial.

El Estado de Bienestar se refiere a la actividad desarrollada por la Seguridad Social

en cuatro frentes: transferencias en dinero (por ejemplo subsidios de desempleo o vejez),

cuidados sanitarios (un sistema de salud universal y gratuito), servicios de educación

(garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos) y provisión de vivienda,

alimentación y otros servicios asistenciales.

Existen diferentes tipos de Estados de Bienestar:

● Modelo liberal anglosajón:en el mismo el Estado decide cubrir únicamente los

riesgos que no puede asumir una sociedad decente. En este caso los riesgos se

definen con carácter restrictivo y sólo se concede la protección social una vez

comprobados los medios de vida e ingresos del beneficiario.

● Modelo conservador corporativista o europeo continental. Parte del principio de subsidiariedad. El Estado interviene siempre y cuando fallen las instituciones más próximas al individuo, como la familia.

● Modelo conservador corporativista o europeo continental. Parte del principio de subsidiariedad. El Estado interviene siempre y cuando fallen las instituciones más próximas al individuo, como la familia.

● Modelo socialdemócrata o nórdico, en el que el Estado cubre todos los riesgos

partiendo del principio de universalidad de las prestaciones sociales. Supone la

transformación de los sistemas de asistencia social tradicionales en nuevo

sistemas con derechos erga omnes (frente a todos) y con amplios programas de

servicios sociales.

● El cuarto modelo, cuya existencia se debate, sería el mediterráneo. Éste se

caracterizaría por la existencia de una asistencia social mínima.

2. Derechos humanos: noción, origen y por qué se caracterizan:

La OMS define los derechos humanos como las garantías jurídicas universales que

protegen a individuos y grupos contra acciones que interfieran en sus libertades

fundamentales y en la dignidad humana. Los derechos humanos son derechos inherentes a

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo,

color, religión, lengua, o cualquier otra condición.

Los derechos humanos se caracterizan fundamentalmente porque son:

● Universales:Principio de la universalidad de los derechos humanos .

● Inherentes:Los derechos humanos son innatos, nacemos con ellos.

● Absolutos:Respeto

● Inalienables:Son irrenunciables para la persona.

● Inviolables: Ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de

ellos.

● Imprescriptibles:No se pierden por el transcurso del tiempo.

● Indisolubles: Forman un conjunto inseparable de derechos. Todos deben ser

ejercidos en su contenido esencial, al tener igual grado de importancia.

● Indivisibles:No se permite poner unos por encima de otros.

● Irreversibles: Todo derecho formalmente reconocido como inherente a la persona

humana queda irrevocablemente integrado a la categoría de derecho humano,

categoría que en el futuro no puede perderse.

● Progresivos: Dado el carácter evolutivo de los derechos, es posible que en el futuro

se extienda la categoría de derecho humano a otros derechos que en el pasado no

se reconocían como tales.

Su origen estricto hay que datarlo en particular el 10 de diciembre de 1948, día de la

aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los

Derechos del Hombre que, a partir de ese momento, primero de todo, las declaraciones

mismas cambiaron su orientación inicial ligada a momentos revolucionarios para convertirse

en cartas programáticas que, aunque carezcan del soporte institucional que las haga

cumplir, nacen con la pretensión de normatividad y de que sean ampliamente respetadas.

Además, rápidamente se extendió en los diferentes ámbitos geográficos la conciencia de

trasladar el contenido de la Declaración a otros textos de alcance más regional.

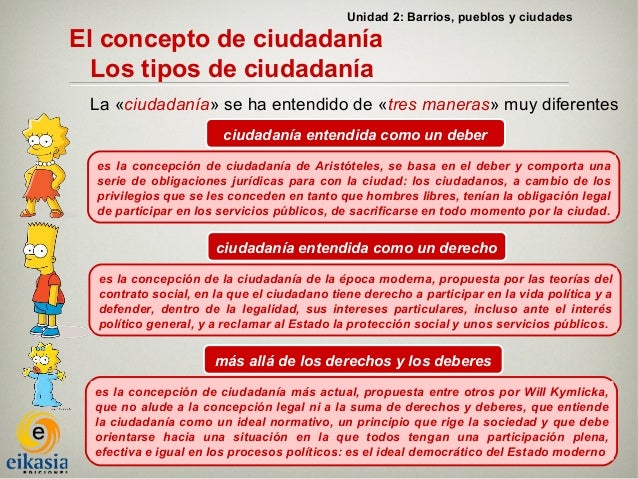

3. Ciudadanía y modelos de ciudadanía.

- El concepto nace hace unos

2.500 años, en la época de la Grecia clásica.

- Poco a poco, tras muchos esfuerzos y

vaivenes, la idea de ciudadanía ha ido ampliando su vigencia y afectando cada vez a más

esferas de la realidad. En este sentido podemos hablar, incluso, de un progreso que se ha

ido encaminando, en etapas ya muy cercanas, hacia una “ciudadanía universal” que

trasciende diferencias nacionales, religiosas o culturales.

- La condición de ciudadanía abarcaría una serie de derechos, concretamente de tres

tipos: los derechos civiles (concedidos en el siglo XVIII), los derechos políticos (siglo XIX) y

los derechos sociales y económicos (siglo XX), que los individuos han obtenido al ser

reconocidos por el Estado, ente que ha regulado legalmente estos derechos.

- La ciudadanía consiste básicamente en la forma de pertenencia de los

individuos a una determinada comunidad política. Esta forma de ciudadanía es, al

mismo tiempo, igualitaria y universalista. Marshall sostiene que en la ciudadanía se regulan

las relaciones entre los individuos con el Estado, aunque éste último ostenta la posición

fuerte, ya que es el que otorga los derechos a los individuos. En suma, el Estado es una

fuente de reconocimiento.

Existen diferentes tipos de ciudadanía:

- Ciudadanía liberal: El liberalismo entiende la libertad como la no interferencia del

Estado (no dominación) con respecto a la voluntad soberana del individuo. La moral se reserva para el ámbito

privado, quedando reducida la moral pública a la esfera que establece la

legalidad. El individualismo es el elemento más importante de la ciudadanía liberal.

- Ciudadanía republicana:Cobra más importancia que en el caso del liberalismo el

vínculo del individuo con la comunidad, aunque sin alcanzar los extremos del

comunitarismo. El individuo puede desarrollar sus fines propios siempre y

cuando no entren en clara oposición con el principio de lo público. Se da una

consideración positiva de la participación ciudadana en cuestiones políticas,

precisándose un desarrollo de la llamada “libertad positiva”. También se hace

hincapié en la educación del ciudadano en las virtudes públicas. Las normas

y valores se adoptan por medio de una deliberación permanente. Como ya se

dijo en el contexto griego, la principal debilidad de la ciudadanía republicana

consiste en una tendencia a caer en demagogias populistas.

- Ciudadanía comunitarista: El comunitarismo, como su propio nombre indica,

privilegia la comunidad al individuo, poniendo por delante los vínculos de adhesión

grupal con respecto a la libertad individual, y quedando el bien común por encima

del pluralismo. Por lo general, el comunitarismo no parte, como sí hacen el

republicanismo y el liberalismo, de unos principios definidos de lo que se entiende

por justicia, sino que estos se dejan a la dinámica del consenso grupal.Todas las

formas de comunitarismo plantean, bajo las reticencias al liberalismo individualista,

una crítica severa y total de la modernidad, a la que ven como la responsable de la

mayor parte de los problemas sociales existentes (desarraigo, violencia, etc.). La

idea de fondo consiste en una recuperación de valores y vínculos que, se dice, ya no

están vigentes.

- Ciudadanía diferenciada: Se defiende una idea de igualdad interpretada a partir de

lo colectivo, no tanto de lo individual. Se sostiene que siempre hay un grupo

mayoritario que ostenta una posición dominante, y que en ese dominio siempre se

da un elemento de injusticia. Por ello, se pretende en este caso la aplicación de

concretas políticas diferenciales a favor de grupos minoritarios, es decir, modelos de

“discriminación positiva”.

- Ciudadanía multicultural. Aunque tiene muchos puntos en común con el modelo

anterior, se suelen considerar opciones distintas. Prefieren mayor grado de

autogobierno que una representación mayor en el conjunto del estado. Este modelo

precisa de forma más ajustada que en el caso anterior la naturaleza de los rasgos

diferenciales de cada grupo implicado, abogándose por políticas de reconocimiento

fuerte de la diferencia. Uno de sus problemas es el que hace referencia a la casi

completa absorción del individuo por parte de su grupo de pertenencia (en este

caso, el punto en común también lo tendría con el modelo comunitarista); de esta

manera, la dinámica de grupo coartaría de forma importante el desarrollo autónomo

de los individuos particulares.

- Ciudadanía postnacional: La clave de este modelo la juega el llamado “patriotismo

constitucional”, pues sólo desde la Constitución, y no desde supuestas esencias

nacionales, se puede conseguir una plena integración común de las diferencias

existentes en la sociedad. Ella es la que establece y define las maneras por las

cuales se consolidará el pluralismo, permitiendo así que nazca un nuevo tipo de

ciudadanía, la postnacional.

- Cosmopolitismo cívico. La idea consiste en defender un sistema global de

derechos y deberes de alcance universal que vaya más allá de aspectos como el

lugar de nacimiento o de residencia de cada individuo; se trataría, en suma, de

superar los particularismos de tipo esencialista. La realización de la ciudadanía

cosmopolita debe plantearse en términos temporales amplios, ya que de momento

resulta muy complicado que los estados nacionales cedan una parte importante de

su soberanía en aras de la creación de este modelo cívico.

4. La educación como producto de consumo que produce distinción, la educación

como inversión y la educación como derecho: qué es lo que caracteriza (y por tanto

diferencia) a cada una de estas formas de concebir la educación.

La Educación como producto de consumo

Podríamos dar una aproximación al concepto de consumo, entendiéndolo como el

uso que hacemos las personas de los bienes y servicios que están a nuestra disposición

con el fin de satisfacer diversas necesidades. Cuando se da o se recibe como algo para

mejorar personalmente al individuo. No tiene valor económico o de producción pero sí valor

humano.

La Educación como inversión

El nivel de gasto público de España en educación es inferior a la media de la OCDE,

debemos mejorar en educación ya que esto será beneficioso para nosotros en el futuro.

Podemos hacer un símil entre una planta y la educación, si regamos, amamos y cuidamos

nuestra planta al final esa planta se convertirá en árbol y dará sus frutos.

La educación como derecho

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos

en lo concerniente a la educación básica y a las etapas fundamentales. La

educación básica será obligatoria. La educación técnica y profesional habrá de ser

accesible en general y el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en

función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades

fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá

de darse a sus hijos.

La educación como producto se preocupa por la excelencia, la educación como

inversión se preocupa por la formación y mejora de la sociedad y la educación como

derecho busca la igualdad de oportunidades.

5. Opinión personal:

En este apartado del tema, hemos profundizado en conceptos tan importantes como

Estado, Nación, Estado de Derecho, Estado de Bienestar, Ciudadanía, entre otros.Hemos

podido observar si conocemos el verdadero significado de estos conceptos, y aunque a

priori todos estamos familiarizados con ellos, ya que a diario los escuchamos en los medios

de comunicación, no es del todo cierto que conozcamos la realidad de su significado.

Hemos aprendido la diferencia entre Estado y Nación, sus características y sobre

todo a no confundir términos que, por lo menos en nuestro caso, nos llevaban en alguna

ocasión al error. Decir que, hay temas que nos interesan mucho más que otros y sobre todo

con lo que más disfrutamos, y hablamos en ocasiones desde el desconocimiento, es en ser

criticas con lo que nos enfada, con lo que nos disgusta. Esto es sin lugar a dudas el tema

Estado de Bienestar. Casi todos los días oímos el término Estado de Bienestar, en prensa

escrita, radio TV, en todos los medios disponibles. Consideramos Estado de Bienestar,

aquello cuyos pilares fundamentales son la Educación, Sanidad, Sistema de prestaciones y

Servicios Sociales. Hasta aquí entiendemos que todos los ciudadanos tengamos unos

deberes que tenemos que cumplir, ya que si no esto sería un caos. Lo que no

comprendemos es por qué no se cumplen los derechos que también deberíamos de tener.

La Educación, cada vez peor, y suponemos que será repetitivo siempre oír lo de falta de

profesorado, ratio, pocos recursos… pero es la realidad de lo que se está viviendo. El

problema se extiende a todos los ámbitos, por ejemplo: el tema de vivienda (porque tú

puedes pedir tener una vivienda digna pero lo que no puedes es pagarla) Sanidad, pública o

privada (no hay camas, falta personal médico... ). Muchas personas cualificadas y formadas

para trabajar y poco trabajo.

Bibliografía

Adela, C. (1997).Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: Alianza

editorial.

Álvarez Miranda Navarro, B. (1994): “El Estado de Bienestar: del Consejo Postbélico al

debate sobre su crisis y reforma”. Fundación Empresa Pública, documento de trabajo nº

9505.

Laporta San Miguel, F. J. (1987). Sobre el concepto de derechos humanos.

La guía. (2008). La guía de derecho, Características de los Derechos Humanos.

Recuperado el 13 de febrero de 2016 de

http://derecho.laguia2000.com/partegeneral/caracteristicasdelosderechoshumanos#ixzz

3ztDUQWQh

Luño, A. E. P. (2005). Derechos humanos, estado de derecho y constitución.

Martínez de Pisón, J. (1997). Derechos humanos. Un Ensayo sobre su historia, su

fundamento y su realidad. Zaragoza: Egido editorial.

Miralles, J. A. H. (2009). Sobre el concepto de ciudadanía: historia y modelos. Factótum:

Revista de filosofía, (6), 122.

Organización de las Naciones Unidas. (2008). Declaración Universal de los Derechos

Humanos, United Nations. Recuperada en Junio 15, 2009, del sitio Web tema : Portal de

Recursos Educativos Abiertos (REA) en http://www.temoa.info/es/node/19618

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.

a ed.). Consultado

en http://www.rae.es/rae.html

Santos, B. (1998). Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos.

Boaventura de Sousa Santos, De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la

postmodernidad, Bogotá, Siglo del Hombre/Universidad de los Andes, 345367.

Vela Valdés, J. (2000). Educación superior: inversión para el futuro*.Educación Médica

Superior, 14(2), 171183.

No hay comentarios:

Publicar un comentario